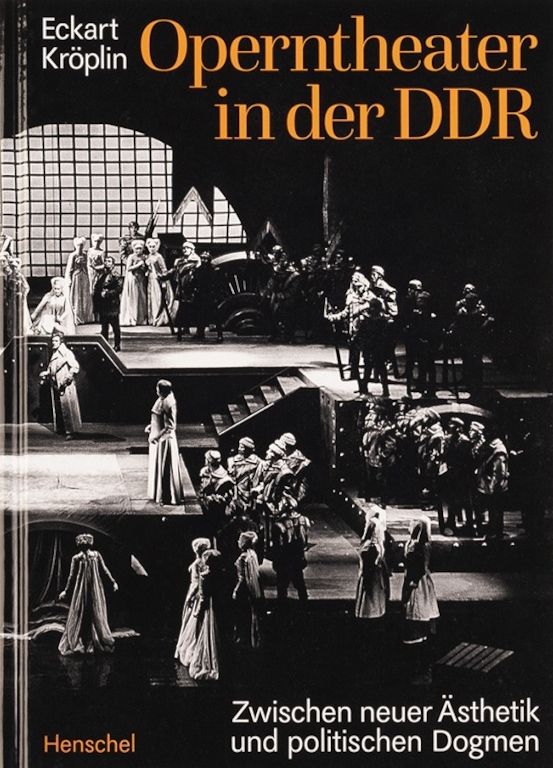

Operntheater in der DDR - Eckart Kröplin, IOCO Buch-Rezension, 10.05.2021

Operntheater in der DDR - Buch von Eckart Kröplin

Zwischen neuer Ästhetik und politischen DogmenHenschel Verlag - 2020 - ISBN 978-3-89487-817-7 - 28,00 €

von Julian Führer

Seit mehr als 30 Jahren schon ist die DDR Geschichte, für manche eine unangenehme Erinnerung mit Transitstrecke, für viele andere Bestandteil der Biographie, für etliche inzwischen aber nur noch Stoff aus dem Geschichtsunterricht. Dass in diesem Teil Deutschlands teilweise hochspannende Ansätze des Musiktheaters diskutiert und umgesetzt wurden, zeigt eine neue Publikation von Eckart Kröplin. Der Autor war selbst ab 1984 Stellvertreter des Intendanten an der Semperoper in Dresden, kennt also die hier präsentierte Welt aus eigenem Erleben. – Es hätte ein mühsam zu lesendes Rechtfertigungswerk werden können, wie so viele Publikationen von ehemaligen Inhabern von Führungspositionen in Ost und West, aber das Buch ist eine sehr gelungene Auseinandersetzung mit dem Opernland DDR.

Das Buch geht jahrzehnteweise vor und analysiert jeweils die Spielpläne und Regieansätze der leitenden Häuser (Staatsoper und Komische Oper in Berlin, Leipzig, Dresden) mit einigen Seitenblicken auf das vielfältige Musikleben in der „Provinz“. Schon 1945 wurde der Spielbetrieb auch in Berlin in Absprache mit der sowjetischen Siegermacht wieder aufgenommen. Erstaunlich ist die hohe Zahl der damaligen Aufführungen der Werke Richard Wagners, auch an kleineren Theatern. In der wahrlich nicht so großen DDR wurden in den fünfziger Jahren in etwa 50 Häusern Opern gespielt. Doch wurde die Oper ebenso wie die Kultur und die Politik allgemein in den Kalten Krieg hineingezogen: Den Werken Wagners gegenüber herrschte zunehmend historisch und politisch begründetes Misstrauen, und der seit der 2. Parteikonferenz der SED von 1952 verkündete planmäßige Aufbau des Sozialismus in der DDR führte zu vielfältigen Zwängen.

Operntheater in der DDR - Buch von Eckart KröplinHenschel Verlag - 2020 - ISBN 978-3-89487-817-7 - 28,00 €

In Berlin speziell bestand in den Fünfzigern eine Konkurrenz (teilweise besteht sie noch heute) zwischen Theatern im Osten und jenen im Westen – mit seltsamen Blüten: Der Senat von Berlin (West) versuchte Künstler an den Westen zu binden, indem er ihnen mit Vertragsauflösung drohte, wenn sie weiter im Osten aufträten, wohingegen die Staatsoper im sowjetischen Sektor bei Mitarbeitern, die in den Westsektoren wohnten, einen Teil des Lohns in Westmark auszahlen wollte, um einen Weggang zu verhindern. In Leipzig konnte 1960 das neue Opernhaus am Karl-Marx-Platz (heute wieder Augustusplatz) eröffnet werden – mit einer Galapremiere von Wagners Die Meistersinger von Nürnberg, die damals wie auch zuvor als Fest- und Feieroper dienten.

Die sechziger Jahre brachten zunächst mit der Schließung der Grenzen und dem Mauerbau in Berlin eine Klärung der Situation – wie man weiß, mit ungezählten dramatischen Einschnitten in das Leben der Menschen. In der letzten Fluchtwelle vor dem 13. August 1961 hatten auch viele teilweise prominente Mitarbeiter der Opernhäuser das Land in Richtung Westen verlassen, andere, die im Westen wohnten, konnten oder wollten nicht mehr an ihre Wirkungsstätten im Osten. Gerade in Berlin, aber auch in Leipzig oder Dresden waren viele Lücken zu füllen. Die Folge: Aus den kleineren Häusern wurden Fachkräfte abgezogen, um in den Theatern mit Außenwirkung oder Zentralfunktion den Spielbetrieb weiter sicherstellen zu können. 1963 kam es entsprechend zu einer Schließungswelle bei den kleinen Theatern.

Auch sonst waren die sechziger Jahre so etwas wie die bleierne Zeit der DDR: 1965 auf dem 11. Plenum des ZK der SED wurden Filmemacher und Literaten scharf attackiert, diverse Streifen verschwanden von den Leinwänden oder wurden nie gezeigt (Spur der Steine ist das bekannteste Beispiel), und auch im Bereich von Musik und Theater war die Botschaft der SED unmissverständlich: Abweichungen von der Parteilinie würden nicht mehr geduldet. Dieses Plenum des ZK ist unter dem Namen „Kahlschlagplenum“ in die Geschichte eingegangen.

Als Erich Honecker 1971 Walter Ulbricht stürzte, ließ der VIII. Parteitag der SED sowohl in ökonomischer als auch in künstlerischer Hinsicht auf bessere Zeiten hoffen. Die berühmte „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ erleichterte den Zugang zu Konsumgütern, und im Bereich der Operntheater schien nun auch mehr möglich als unter den stalinistisch geprägten Behörden unter Ulbricht. Doch wurde unter Honecker im Ministerium für Kultur alsbald eine neue „Repertoire-Kommission“ eingesetzt, die über die Spielpläne zu wachen hatte.

Der 1970 von Heiner Müller formulierte Satz „Was man noch nicht sagen kann, kann man vielleicht schon singen“ (ein Rückgriff auf das Theaterstück Figaros Hochzeit bzw. Le mariage de Figaro von Beaumarchais, aber auf die Verhältnisse der DDR hin zugespitzt) ist eine Art Motto des Buches und wird immer wieder in unterschiedlichen Kontexten thematisiert. Manches konnte auf der Bühne gezeigt oder gesagt bzw. gesungen werden, solange nur in Programmheften und Sitzungen die Verbundenheit mit der Partei oft genug beschworen wurde. Liest man heute manches aus dieser Zeit, braucht es schon Anleitung wie hier durch Eckart Kröplin, um zwischen den umfangreichen Ergebenheitsadressen in Parteichinesisch den Einschub zu bemerken, der eine neue Richtung anzeigte.

In den achtziger Jahren erstarrten die immer älter werdenden Politbürokraten – einen echten Generationenwechsel hatte es nie gegeben, denn auch Erich Honecker, der im Vergleich zu Ulbricht geradezu jugendlich wirkte, war Jahrgang 1912. Es ist bekannt, wie ablehnend man in Ostberlin auf die Lockerungen in der Sowjetunion unter Gorbatschow reagierte. Im künstlerischen Bereich besann man sich in der DDR auf Traditionen, von denen man sich bislang ferngehalten hatte: Die Semperoper in Dresden und das Schauspielhaus am Berliner Gendarmenmarkt (damals: Platz der Akademie) wurden wiederaufgebaut, die späte DDR entdeckte auf einmal preußische Traditionen für sich und grenzte sich auch so von Moskau ab.

Innerhalb dieses eher allgemeinhistorischen Rahmens werden prägende Gestalten der Opernszene der DDR porträtiert. Einerseits Komponisten, denn das Repertoire sollte erneuert werden, nicht zuletzt mit Stücken, die der neuen Zeit und dem neuen System ein Gepräge geben sollten. Bis zum Bau der Mauer wurde in der DDR auch stets der Wille zur deutschen Einheit betont, und mehrfach wurde der Bedarf nach einer neuen „Nationaloper“ thematisiert. Doch wer sollte sie schreiben? Paul Dessau schrieb 1951 erst Das Verhör des Lukullus und dann in der Überarbeitung Die Verurteilung des Lukullus, woraufhin Anfeindungen laut wurden, das Werk sei „formalistisch“. Dieser aus der Sowjetunion übernommene Kampfbegriff ließ sich fast universell gegen missliebige Künstler einsetzen, da er ähnlich wie der positiv verstandene Begriff des „sozialistischen Realismus“ nie recht definiert wurde und jeden treffen konnte, dessen Schaffen als „westlich-dekadent“ oder nicht am „Volk“ orientiert diffamiert wurde. Gleichzeitig waren Bertolt Brecht und Paul Dessau als Urheber so prominent, dass man das Werk oder seine Schöpfer schlecht totschweigen oder verschwinden lassen konnte (beides Varianten, die in der Sowjetunion geschehen waren). Beide wurden dann allen Ernstes zu Staatspräsident Wilhelm Pieck nach Hause eingeladen, wo dann während drei langer Stunden über Oper in der DDR und die Erfordernisse einer Nationaloper diskutiert wurde. Nur wenige Staatspräsidenten wären heute wohl zu einem solchen Gespräch in der Lage.

Hanns Eisler seinerseits arbeitete an einem Johann Faustus, den er aus der Tradition des deutschen Puppenspiels der Faustsage entwickeln wollte, gleichzeitig stand aber auch Thomas Manns Doktor Faustus im Raum, und die Parteiführung sah Faust zwar als guten Stoff für eine Nationaloper an, hätte aber lieber eine auf Goethes Bearbeitung basierende und insgesamt positivere Fassung gesehen, so dass auch Eislers Versuch nicht auf Zustimmung stieß und damit bereits in früheren Jahren deutlich wurde, dass ein Opernschaffen in der DDR nur in enger Anlehnung an die Parteilinie möglich war.

Galt dies auch für den kreativen Umgang der Regie mit dem hergebrachten Repertoire? Die Komische Oper Berlin wurde über Jahrzehnte hinweg von Walter Felsenstein geleitet und geprägt, der ein Konzept des realistischen Musiktheaters entwickelte, dem auch seine Schüler Götz Friedrich und Joachim Herz und auch Harry Kupfer verhaftet waren. Durchaus überzeugt vom Wunsch der Partei, Oper nicht nur für eine gebildete Elite, sondern für das gesamte Volk der Werktätigen zu machen, bestand Felsenstein auf Verdeutlichung auf der Bühne und auf Singen in deutscher Sprache, um die Handlung wirklich für alle erfassbar zu machen. Rampensingen mit ausgebreiteten Armen wie im Klischee wurde abgelehnt.

Die Verdeutlichung erforderte intensive Probenarbeit und ebenso intensive Vorbereitung der Proben in der Dramaturgie. Joachim Herz in Leipzig und dann als Felsensteins Nachfolger in Berlin und Götz Friedrich, der dann in den Westen ging, achteten sehr auf den Entstehungszusammenhang der Stücke, die sie zeigten, und auf die Verdeutlichung der Personenkonstellation. Auf der anderen Seite stand Ruth Berghaus, die vom epischen Theater Bertolt Brechts kam und eher auf Verfremdungseffekte setzte, die ihr in der DDR und später auch im Westen den Vorwurf der Verrätselung ihrer Inszenierungen eintrug, aber auch denkwürdige Inszenierungen jenseits von Bühnenrealismus schuf.

Zwei Beispiele der Regie aus der späten DDR zum Schluss: 1989 sollte in Dresden Fidelio herausgebracht werden. Christine Mielitz, lange Zeit Assistentin von Harry Kupfer, führte Regie. Das Bühnenbild zeigte in einer Szene eine Anlage mit Wachtturm und Stacheldrahtverhauen. Der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung Hans Modrow ließ die Regisseurin zu sich kommen und erkundigte sich besorgt, was dort geplant sei – nun, Fidelio spiele zum Teil in einem Gefängnis, entgegnete die Regisseurin nach eigener Aussage, und damit war das Gespräch entschärft. Auf der Bühne war für alle zu erkennen, wer da kritisiert wurde, aber die Partei griff nicht (mehr) durch.

Ein weiteres Beispiel, das im Buch aber nicht behandelt wird: An der Komischen Oper Berlin hatte am 20. September 1989 Der Freischütz in der Regie von Günter Krämer (aus dem Westen) Premiere, eine Inszenierung, in der die Höllenvision der Wolfsschlucht die Einkesselung Unschuldiger und die Jagd auf Menschen zeigt, gefolgt von einer langen Pause in der Musik, während der das Wilde Heer langsam die Mäntel auszieht, unter denen graue Uniformen im Schnitt der Volkspolizei zum Vorschein kommen, worauf (die Nummern wurden umgestellt) „Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen“ geschmettert wird. Dieses Beispiel wird in dem Buch nicht erläutert, aber ähnlich wie in Dresden wurden hier die Grenzen des Sag-, Zeig- und Singbaren deutlich zu Lasten der vorgegebenen Linie der Partei verschoben.

All diese Zusammenhänge werden in dem Buch sehr kundig erläutert, teilweise aus eigener Anschauung berichtet (der Autor spricht von sich da in der dritten Person). Eine der Schlussfolgerungen ist in der Tat bemerkenswert: Die berühmten Regisseure der DDR haben das Musiktheater nicht nur in der DDR geprägt, sondern weit darüber hinaus. Walter Felsensteins Inszenierungen sind teilweise verfilmt und im Fernsehen gezeigt worden und so auch im Westen noch bekannter geworden. Auf Götz Friedrich war Wolfgang Wagner früh aufmerksam geworden, so dass Friedrich 1972 in Bayreuth einen Tannhäuser inszenieren konnte, der einen Skandal auslöste und beim Publikum teilweise auf wütende Ablehnung stieß (bis hoch zu Franz Josef Strauß persönlich), was Wolfgang Wagner nach der Premiere zu einer Kneipentour mit Götz Friedrich durch diverse Bayreuther Lokale antrieb, damit alle sehen konnten, dass er zu seinem Regisseur hielt.

Im gleichen Jahr (1972) kehrte Götz Friedrich nach einer Inszenierung in Stockholm nicht mehr in die DDR zurück und setzte seine Vorstellungen von Regie nun in London, wieder Bayreuth (Lohengrin, Parsifal) und während fast 20 Jahren an der Deutschen Oper Berlin um. Als er Anfang der 1990er Jahre noch einmal Tannhäuser inszenierte, glich der Zuschauerraum danach einem Tollhaus, obwohl die neue Berliner Inszenierung der Bayreuther Lösung von 1972 sehr ähnlich sah und daher eigentlich niemand mehr schockiert sein konnte – doch scheinen manche Gräben sehr tief zu sein. Ruth Berghaus und Harry Kupfer inszenierten etliche Male in Westdeutschland und darüber hinaus, unter anderem in Zürich. Und so sind, auch wenn die DDR seit 30 Jahren Geschichte ist, die beiden großen dort entwickelten Regiestile (realistisches Musiktheater und epische Verfremdung), auf den Bühnen des deutschsprachigen Raumes stilbildend geworden. Nur in der DDR selbst, so schließt das Buch, konnte sich dieser Stil nach 1990 nicht mehr in der bisherigen kritischen Spannung entfalten, da es keine „politische Reibungsfläche“ mehr gab und man sich die Freiräume nicht erst durch Beharrlichkeit oder versteckte Hinweise erkämpfen musste.

Das Buch Operntheater in der DDR enthält sehr zahlreiche Abbildungen, die natürlich vor allem einen Eindruck vom jeweiligen Bühnenbild und allenfalls von Personenführung geben können – die Vielschichtigkeit einer Inszenierung ist in einem Buch ohnehin nicht reproduzierbar. Am Ende stehen nützliche Anhänge: eine „repräsentative Auswahl“ von Operninszenierungen in Berlin (Staatsoper Unter den Linden und Komische Oper), Dresden und Leipzig (man hätte gern gewusst, inwiefern die Zusammenstellung repräsentativ ist), ein Literaturverzeichnis und ein Namensregister.

---| IOCO Buchbesprechung |---