Montpellier, Opéra Comedie, EXILS - HOMMAGE AN ROSA LUXEMBURG, IOCO

MONTPELLIER - Opéra Comédie: EXILS: Für dieses erste Treffen eines Zyklus des Opéra Orchester National Montpellier Occitanie-Pyrénées ist den exilierten Komponisten und Komponistinnen gewidmet: Kurt Weill, Igor Strawinsky, Valentin Silvestrov), Sofia Asgatowna Gubaidulina und Arnold Schönberg

8.02.2025 - EXILS, EINE KONZERT-HOMMAGE AN ROSA LUXEMBURG - OPÉRA COMÉDIE / OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL / MONTPELLIER - „Und vor meinen Augen sah ich den Krieg in seiner ganzen Pracht vorüberziehen…!" Rosa Luxemburg, Briefe aus dem Gefängnis

von Peter Michael Peters

Ein paar Dinge über Verbannte…

Für dieses erste Treffen eines Zyklus des Opéra Orchester National Montpellier Occitanie-Pyrénées ist den exilierten Komponisten und Komponistinnen gewidmet: Kurt Weill (1900-1900), Igor Strawinsky (1882-1971), Valentin Silvestrov (*1937), Sofia Asgatowna Gubaidulina (*1931) und Arnold Schönberg (1874-951), die die Stigmata des Exils ertragen mussten, zu dem sie gezwungen wurden.

Jeder Wunsch weiterzumachen wie Gubaidulina in Moskau, hätte bedeutet dass sie sich selbst dazu verdammt hätte, als sogenannte „innere Emigrantin“ zu leben, die kaum die Möglichkeit hatte ihre Musik zu verbreiten. Eine Situation, der die Komponistin 1962 ein Ende setzte, indem sie entschied in der Nähe von Hamburg zu leben. Philippe Olivier (1952) geht in seinem Artikel auf die vielfältigen Aspekte des Exils für diese Komponisten.

Exils, la musique face à la guerre à Montpellier youtube Opéra Orchestre national Montpellier

Trotz der tragischen Bilder des Ertrinkens, die uns fast täglich erreichen, bedeutet das Exil nicht unbedingt eine dunklere Zukunft als die oft prekäre Existenz, die man im eigenen Land zurücklässt. Im Gegenteil, es birgt das Versprechen einer besseren Zukunft, so dürftig es auch sein mag. Tatsächlich zwang der Sprung ins Unbekannte jeden der fünf Komponisten dieses lyrischen Abends dazu, über sich hinauszuwachsen, sich neuen Denkweisen zu öffnen und auch gleichzeitig seinen beruflichen und freundschaftlichen Kreis neu zu bilden. Der deutsche Komponist Weill – dessen Hörspiel Das Berliner Requiem (1928), das Hauptwerk dieses Abends mit dem Titel Exils – ist sicherlich derjenige, dessen zwei aufeinander folgende Exil-Aufenthalte in Frankreich von 1933 bis 1935 und dann in den Vereinigten Staaten zwischen 1935 bis 1950 wohl am fruchtbarsten gewesen waren. Bezüglich seines Erfolgs in den Vereinigten Staaten gab er eine weise Meinung ab und betonte seine Fähigkeit, sich an das amerikanische Modell anzupassen: „Mein Erfolg – den man üblicherweise mit „Chance“ in Verbindung bringt – war vor allem darauf zurückzuführen, dass ich eine sehr positive und konstruktive Haltung gegenüber dem amerikanischen Lebensstil und den kulturellen Möglichkeiten dieses Landes annahm.“ Ein gewichtiges Argument, zu dem wir die Anwesenheit französischer Exilfreunde in den Vereinigten Staaten hinzufügen müssen, wie den Komponisten Darius Milhaud (1892-1974) und seine Frau Madeleine Milhaud (1902-2008) oder den ehemaligen Direktor des ethnografischen Museums Trocadéro Henri Monnet (1896-1983).

EINE SEHR AKTUELLE VERGANGENHEIT…

GROSSER DANKCHORAL

Lobet die Nacht und die Finsternis,

die euch umfangen!

Kommet zuhauf

Schaut in den Himmel hinauf:

Schon ist der Tag euch vergangen.

Lobet die Kälte, die Finsternis und

Das Verderben!

Schauet hinan:

Es kommet nicht auf euch an

Und ihr könnt unbesorgt sterben. (Auszug aus Das Berliner Requiem von Weill / Brecht)

Eine lebendige Hommage an Rosa Luxemburg…

Auf den ersten Blick mag uns die Verflechtung der fünf Musikwerke, die dieses lyrische Konzert Exils prägen, heterogen erscheinen doch im Verlauf der dramatischen Handlung werden zarte, aber sehr reale Verbindungen auftauchen, die immer stärker werden. Das Vorhandensein eines sehr starken Erzählstrangs ist dabei kein Unbekannter, wie zum Beispiel Rosa Luxemburg (1871-1919), von dem Exils eine ebenso lebendige wie einfühlsame Hommage an diese außergewöhnliche weibliche Persönlichkeit sein soll, die in den Geschichtsbüchern sicherlich mehr gewürdigt worden wäre, wenn sie ein Mann gewesen wäre. Luxemburg selbst – auf die die französische Dramaturgin Sonia Hossein-Pour in ihrem Artikel ausführlicher zurückkommt – hat in ihrem Leben mehrere Situationen des Exils erlebt: Als Polin im Russischen Reich geboren, wurde sie zunächst Opfer des extremen Antisemitismus in Warschau, bevor sie in der Schweiz nach Zürich ins Exil gehen musste und dort endlich studieren konnte: Philosophie, Geschichte, Wirtschaft, Zoologie und Mathematik. Sie wird dort insbesondere viele polnische Studenten und eine ganze Generation exilierter europäischer Revolutionäre finden. Nach der Verleihung des Doktortitels der Rechts-Wissenschaften durch die Universität Zürich, veröffentlichte sie ihre Dissertation über die Politik der Ökonomie in Leipzig. Die Veröffentlichung machte viel Aufsehen, da sie von einer Frau geschrieben war [sic]! Dies ist der Auftakt zu einer erneuten Auswanderung nach Deutschland, denn ihr Freund und Begleiter Leo Jogiches (1867-1919) glaubte, dass das politische Klima für linke Ideen dort günstiger sei. Um die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten, denn zu dieser Zeit hatte sie die Russische, geht sie eine Scheinehe ein, nimmt den Namen ihres Mannes Rosalia Lübeck an und lässt sich in Berlin nieder. Wo sie zu einer wesentlichen Figur des linken Flügels der Revolutionären Arbeiter-Internationale wird. In dieser Funktion widersetzte sie sich dem Ersten Weltkrieg, bevor sie den Spartakusbund und dann die Kommunistische Partei Deutschlands mitgründete. Aufgrund ihres politischen Engagements wurde sie am 15. Januar 1919 in Berlin von einem Freikorps brutal ermordet, die während der Deutschen Revolution für die Säuberung des Spartakusaufstands verantwortlich waren.

Wie die englische Regisseurin Mathilda du Tillieul McNicol in ihrem Interview zu Recht sagt, lässt sich Exils von der Arbeit der Kriegsjournalisten aus der ganzen Welt inspirieren und hinterfragt die Art und Weise wie Gesellschaften, die weit vom Krieg entfernt sind, Konflikte durch Geschichten, die durch zwischengeschaltete Bildschirme vermittelt werden, leicht abkoppeln und „konsumieren“ können. Ihre Bühnengestaltung lädt dazu ein, der Realität ins Auge zu sehen und eine Verbindung zu unserer gemeinsamen Realität wiederherzustellen. Was sie betrifft, wird die französische Schauspielerin Lise-Delhia Chemsseddoha in die Haut einer Rosa Luxemburg zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlüpfen, dieser symbolträchtigen weiblichen Figur, deren tragische Geschichte mit den von Hossein-Pour ausgewählten Texten in Einklang bringen…

EXILS-PROGRAMM:

Strawinsky: Symphonien für Blasinstruments (1921)

Ist ein Werk für Blasorchester, das 1920 von Strawinsky komponiert wurde. Der Untertitel ist In Erinnerung an Claude Achille Debussy (1862-1918) als Hommage an den 1918 verstorbenen französischen Komponisten. Mit seinem innovativen Stil ist es eines der komplexesten Werke des Komponisten. Die Uraufführung entstand am 10. Juni 1921 in der Queen’s Hall in London unter der Leitung von Sergei Alexandrowitsch Kussewizki (1874-1951).

Betroffen vom Tod Debussys dachte Strawinsky über eine Chorkomposition in beschwörender Form nach, die religiösen Gesängen nahestand. Obwohl es sich um eine Hommage an den französischen Komponisten handelt, verwendet Strawinsky seine eigene musikalische Sprache und lässt sich weder von der Musik Debussys inspirieren, noch bedient er sich daran. Der Titel Symphonies ist bewusst im Plural geschrieben, um ihn von der musikalischen Form Symphonie im Singular zu unterscheiden. Dies ist die etymologische Definition des Begriffs und bedeutet, dass die Instrumente zusammen spielen. Im Jahre 1947 überarbeite Strawinsky das Werk! Er begann im Sommer 1920 in Carantec / Finistère mit dem Komponieren, wo er und seine Großfamilie zusammen mit Alexander Nikolajewitsch Benois (1870-1960) und seiner Frau zusammen mit Cipa Godebski (1875-1937) und Frau Urlaub machten. Dort komponierte er zunächst den Schlusschoral, den Rest des Werks vollendete er in Garches, wo die Strawinskys bis März 1921 in Choco Chanels (1883-1971) Villa Bel Respiro wohnten, bevor sie nach Anglet bei Biarritz zogen.

Weill: Das Berliner Requiem (1928)

Großer Dankchoral.

Ballade vom ertrunkenen Mädchen.

Marterl.

Erster Bericht über den unbekannten Soldaten

unter dem Triumphbogen.

Zweiter Bericht über den unbekannten Soldaten

unter dem Triumphbogen.

Großer Dankchoral

Das Berliner Requiem ist eine 1928 komponierte Kantate für Tenor, Bariton, drei Männerstimmen und Orchester von Weill nach Gedichten von Bertolt Brecht (1898-1956). Das Werk war von der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft in Auftrag gegeben worden, die beabsichtigte es auf allen ihren Sendern auszustrahlen. Aber Brecht versäumte es jedoch, seiner vertraglichen Verpflichtung nachzukommen, die Gedichte dem Auftraggeber vorab zur Genehmigung vorzulegen und da der Inhalt, der zum Teil ein sogenanntes Denkmal für Rosa Luxemburg darstellte, führte es dazu, dass mehrere Sender die Aufführung verboten.

Weill erhielt einen Auftrag von Radio Frankfurt und produzierte Das Berliner Requiem auf der Grundlage einiger Gedichte von Brecht. Ein spezifisches Thema der ausgewählten Texte sind die vergessenen Toten, „gesichtslose Kriegsopfer oder Opfer von Gewaltverbrechen, deren Leichen an einem unerkannten Ort entsorgt werden“, so ein Autor. Einige der musikalischen Teile sind auch recht spartanisch, so wird beispielsweise ein Großteil der „Ballade vom ertrunkenen Mädchen“ ausschließlich nur von der Gitarre begleitet.

Silvestrov: Ode an eine Nachtigall (1983)

Der ukrainische Komponist ist einer der aufregendsten postmodernen Musiker der neuen klassischen Szene. Er macht Musik, die harmonisch anspruchsvoll, rhythmisch einfach und außerordentlich mitreißend ist. Silvestrov ist eine Art Kreuzung zwischen Arvo Pärt (*1935) und Anton Webern (1883-1945).

Sein Stil, der repetitiven Minimalismus mit einer Orchestrierung verbindet, die eines vollmundigen und ausschweifenden Webern würdig wäre, entführt jeden Zuhörer, der es wagt ihn zu erleben, in eine andere Welt, in der die Zeit ausgedehnt zu sein scheint, wie ein riesiger See unter dem Blick eines diskreten Mondes, wo die kleinste Phrase zu einem Echo wird, das nicht verhallt, sondern in der Schwebe bleibt und sich mit dem Folgenden verbindet. Silvestrov ist die Vergangenheit eine Gegenwart, die die Zukunft ankündigt!

Ruhig, geheimnisvoll, schwebend, beunruhigend, sogar destabilisierend, aber auch vor allem unwiderstehlich faszinierend – diese Musik ist unverzichtbar für jeden, der künstlerische Vorschläge liebt, ob akustisch oder elektronisch, zeitgenössische Klassik oder Art-Rock, die die herkömmlichen Vorstellungen von Zeitlichkeit und Aufmerksamkeit beim Musikhören in Frage stellen.

Die Ode an eine Nachtigall ist das Stück, das in der Orchestrierung am meisten an Webern und in der repetitiven Struktur des Grundmotivs an Morton Feldman (1926-1987) erinnert. Es ist diese geheimnisvolle und magische Ode, die in ihrer Orchesterversion durch die Verwendung erhabener Verse gleichen Titels aus den Sechs Oden von John Keats (1795-1821) aus dem Jahr 1819 in der russischen Übersetzung von Evgeny Vitkovskiy (1932-1986) zu dieser Alchemie geworden ist. Diese suggestive Musik zeichnet mit unendlicher Zartheit durch fragile und flüchtige Klänge die Mischung aus Natur, Landschaft und Reflexion über das Schicksal nach, die der von Tuberkulose betroffene und resignierte englische Dichter skizziert hat.

Gubaidulina: Rubayat (1980)

Die Komponistin wurde 1931 in Tschistopol in der Russischen Autonomen Republik Tatarstan geboren. Sie studierte in Kasan und am Moskauer Konservatorium und ist seit 1963 als freie Komponistin tätig. In der Sowjetunion fanden ihre Werke jedoch kaum Beachtung und wurden sogar vorübergehend von der Veröffentlichung ausgeschlossen, weil sie nicht den Grundsätzen des sozialistischen Realismus entsprachen, der gegen jede Form von Abstraktion allergisch war. Ihren Lebensunterhalt verdiente Gubaidulina damals mit dem Komponieren von Filmmusiken. Eine entscheidende Begegnung, die von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975), ermutigte die junge Komponistin ihren von Freiheit geprägten „falschen Weg“ fortzusetzen.

Längst muss Gubaidulina, nicht mehr um Anerkennung kämpfen, denn sie wird von den berühmtesten Orchestern und Dirigenten auf der ganzen Welt gespielt. Seit 1992 lebt die Komponistin in einem von Bäumen umgebenen Haus in Appen, einer kleinen Stadt im Nordwesten von Hamburg, einem sehr ruhigen Ort, der ihr die für ihre Arbeit so notwendige Freiheit gibt. „Ich brauche Stille und Einsamkeit“, erklärt die Komponistin, für die „die Befreiung vom Alltag“ die wichtigste Voraussetzung ist: „Erst wenn es uns gelingt, dem Alltag zu entfliehen, gelangen wir zur Fantasie“.

Liebe dorthin bringen, wo Hass ist, so beschrieb Gubaidulina über ihre künstlerischen Interessen. Auch will sie auf keinen Fall, dass ihr Werk politisch verstanden wird, denn ihre Botschaft bleibt zutiefst menschlich, wie z. B. Rubayat, im Jahr 1980 komponiert: Eine wahre Meditation über den Sinn der Existenz, inspiriert von den persischen Dichtern Omar Khayyam (1048-1131), Khaqani Shirvani (1120-1190) und Hafez Shirazi (1325-138

Schönberg: Friede auf Erden, Opus 13 (1911)

Ist ein Chorwerk, indem der Komponist ein Gedicht von Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) inspirierend vertont. Es ist sein letztes tonales Stück! Nach Wunsch des Komponisten ist das Werk a cappella aufzuführen. Da es aber als sehr anspruchsvoll gilt und bereits die ersten Proben unter Schwierigkeiten litten, existiert eine Orchesterbegleitung, die Schönberg lediglich für die Uraufführung vorsah und nicht als Teil des Werkes, sondern nur als reine Stütze zur Sicherung der Intonation betrachtete.

Später in einem Brief von 1923, bezeichnete Schönberg sein Werk als „eine Illusion für gemischten Chor“: Eine Illusion insofern, als er „diese reine Harmonie unter Menschen“ zur Zeit des Entstehens für denkbar hielt. Eine Aufführung dauert rund 8 bis 10 Minuten!

Laut Egon Wellesz (1885-1974) komponierte Schönberg das Stück für einen Wettbewerb, was sich allerdings nicht verifizieren lässt. Wann genau er mit den Kompositionsarbeiten begann, ist nicht mehr zu rekonstruieren. Es liegen Entwürfe in seinem III. Skizzenbuch vor, die zwischen dem 14. August 1906 und dem 9. März 1907 eingetragen wurden. Letzteres Datum ist zugleich jenes der Niederschriften des Chorsatzes. Im Jahr 1908 wurde Friede auf Erden im Wiener Singverein unter Franz Schalk (1863-1931) geprobt. Für diesen Zweck fertigte Webern einen Klavierauszug an. Dennoch erwies sich das Werk als zu schwer, so dass die Probenarbeit abgebrochen wurde.

Gegen Anfang des Jahres 1911 startete Franz Schreker (1878-1934) mit seinem Philharmonischen Chor einen erneuten Anlauf, dabei bat er Schönberg zur Unterstützung der Proben um einen Streichorchestersatz. Dieser lag im September 1911 noch nicht vor, sodass Schreker einen Erinnerungsbrief an Schönberg schickte und auch einen Satz für volles Orchester in Erwägung zog. Diesen vollendete Schönberg am 6. Oktober 1911 in Berlin. Die Mitwirkenden der Uraufführung am 9. Dezember 1911 im Großen Musikvereinssaal waren neben dem Philharmonischen Chor auch der Männerchor des Wiener Lehrergesangsvereins und das Wiener Tonkünstler-Orchester. Das Orchester war hierbei sehr stark abgedämpft worden!

Das ursprüngliche Gedicht von Meyer erschien 1886 erstmals in der Weihnachtsausgabe von Schorers Familienblatt. Der Dichter schenkte es 1891 der späteren Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner (1843-1914), die es schließlich 1892 – durch Meyer ebenfalls autorisiert – auf die Titelseite der Erstausgabe ihrer Zeitschrift Die Waffen nieder! setzte. Es bleibt unklar, auf welche Weise Schönberg von diesem Text erfuhr. Möglicherweise schätzte er den hoffnungsvollen Grundton des Gedichts.

EXILS - Aufführung - l’Opéra Comédie Montpellier - 8. Februar 2025

Krieg dem Krieg…

Ursprünglich von der Direktorin der Opéra Comédie Montpellier, Valérie Chevalier, als Inszenierung geplant, wurde das Konzert Exils dank des großen Talents der Regisseurin Tillieul McNicol nach und nach doch noch zu einer echten inszenierten Produktion.

Es gibt nur eine Handvoll französischer Städte, die die Mächtigen dieser Welt nicht nur durch stumme Kriegsdenkmäler von ihrer Schuld freisprechen, sondern lieber auf ihre Giebel eingravieren lassen: „Verflucht sei der Krieg“ … genau diese Botschaft möchte Exils in die Gehirne seiner Zuschauer einmontieren, indem es an die enge Verbindung zwischen Exil und Krieg erinnert. Diesen Ansatz verfolgte bereits Ariane Mnouchkine, als sie 2003 das Publikum in ihrer Letzten Karawanserei sehr direkt fragte: „Und Sie, wann werden Sie ins Exil gehen?“ Am anderen Ende der Alterspyramide steht die blutjunge Tillieul McNicol, die Assistenten von Richard Jones und Damiano Michieletto und auch dieselbe Whistleblowerin.

In Memoriam Rosa Luxembourg könnte man auch Exils nennen, deren eindrucksvolles Bühnengeheul jenes erweitert, was eine andere junge Frau in ihrem viel zu kurzen Leben herausstieß. Luxemburg, Ökonomin, Journalistin und vielleicht auch die erste Milieuwissen-Schaftlerin, sprach sich gegen militärische Gewalt aus, was schließlich dazu führte, dass sie fünf Jahre nach Jean Jaures (1859-1914) aus dem demselben Grund mit einem Revolverschuss grausam getötet wurde und zwar von einem Sniper einer rechtsextremen Gruppe. Luxemburg, in Polen geboren, wurde Aufgrund ihrer Ansichten zunächst im Inland „exiliert“ und musste dann außerhalb der Grenzen ihres eigenen Landes ins Exil gehen. Ein Schicksal, das das aller Komponisten des Stücks Exils vorwegnimmt, die alle wegen des Krieges ins Exil gingen: Strawinsky von Frankreich nach Amerika, Weill von Deutschland über Frankreich nach Amerika, Schönberg von Österreich nach Amerika, Gubaidulina von Russland nach Deutschland und Silvestrov von der von Russland überfallenden Ukraine nach Deutschland.

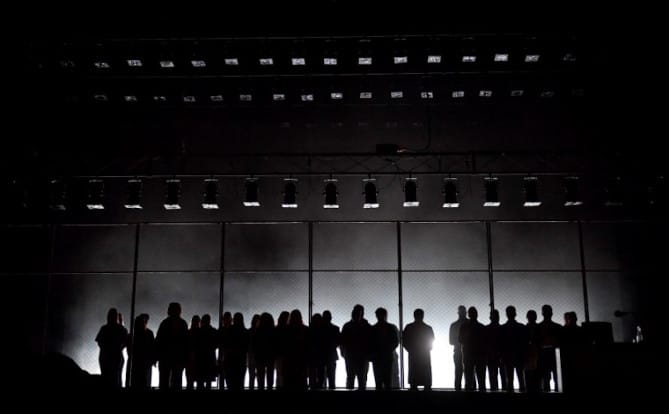

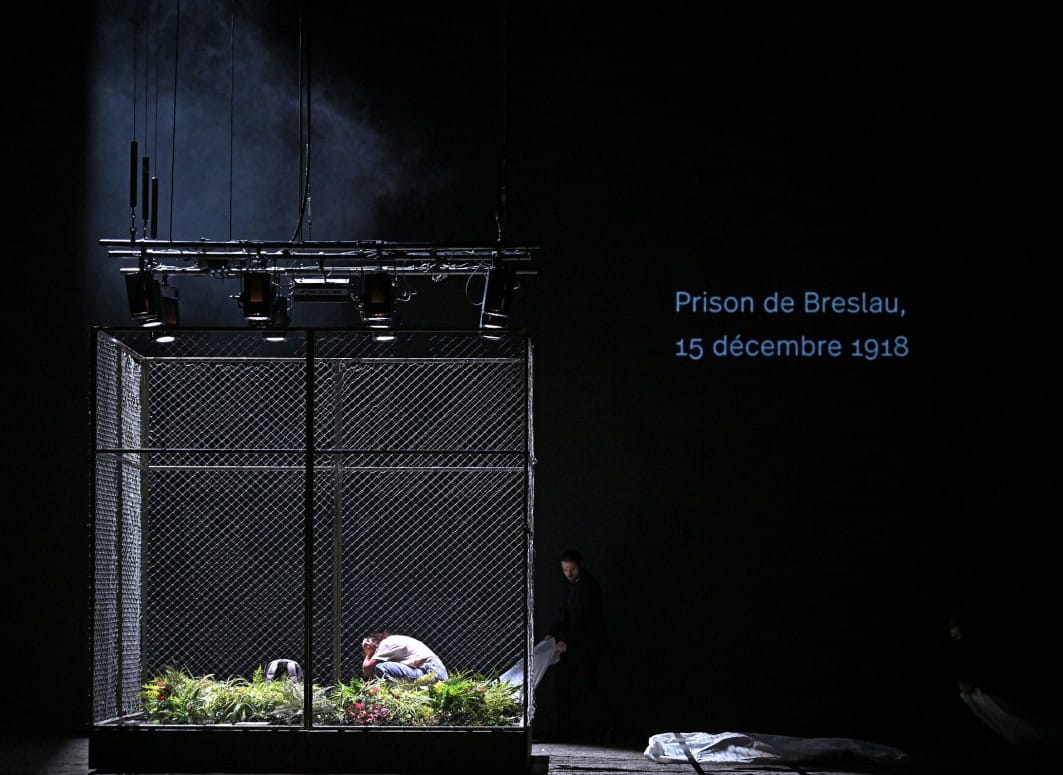

Exils beginnt mit einem unbändigen Schrei: Er wird im Saal, mitten im harmonischen Klang des Orchesters und zum großen Missfallen einiger naiver Zuschauer von einer jungen Frau ausgestoßen, die ein Stück Pappe mit folgender Aufschrift schwenkt: „Worte, keine Geschosse!“. Sie wird von zwei „Wachhunden“ , die sich später als die beiden männlichen Solisten des Abends herausstellen, aus dem Theaterraum geworfen und befindet sich später auf der Bühne in einem Käfig auf einem aschfahlen Boden wieder, durch den unheimlichen Fumarolen huschend: Diese junge Frau von heute, gespielt von Chemsseddoha, ist die Luxemburg der Geschichte in ihrem Gefängnis im damaligen Breslau, von wo aus sie unermüdlich gegen die Minderheit kämpfte, die über das Schicksal der Mehrheit entschied, aber auch für die Schönheit der Pflanzenwelt – wir sehen, wie sie auf dem Boden ihres Gefängnisses Vegetation wachsen lässt – und der Tierwelt, wohl wichtige Kennzeichen der Menschheit. Das Orgelspiel und Strawinskys sehr abrupte Bläsersinfonien reißen den Zuschauer sofort aus seinen Tagesträumen. Der Chor – natürlich aus Männern – kommt herein und schleppt Leichentücher hinter sich her, von denen man meinen könnte, es seien jene, die Romeo Castellucci (*1960) beim Festival Aix-en-Provence 2022 ermöglichten, die Leichen aus dem Massengrab der Auferstehung zu bergen. Die Schauspieler von Exils nehmen daraus lediglich die tödliche Kriegergarderobe, Militäruniformen, kugelsichere Westen, usw., die sie in den Kampf schickt und aus dem sie höchstwahrscheinlich nicht mehr lebendig wieder kommen werden.

Der Käfig wurde abgebaut, übrig bleibt nur ein Ödland, das wie ein Feld nach der Schlacht aussieht. Eine sehr eindringliche Vertonung des Hörspiel Das Berliner Requiem von Weill auf Ersuchen des Hessischen-Rundfunks zur Erinnerung an den ersten Waffenstillstand und im Gedenken an die große Kämpferin Luxemburg komponiert: Die Ertrunkene in der Ballade vom ertrunkenden Mädchen war es, deren Leiche 1919 nach ihrer Ermordung in den Berliner Landwehrkanal geworfen worden war. Von der Gitarre, die die Ballade unterstreicht, bis zum Saxophon im ersten Gedicht des unbekannten Soldat unter dem Triumphbogen ist der erste Stil Weills vor der Verbannung vollständig in seinem Requiem zu finden. Weit entfernt von seinem üblichen Repertoire wirbt der Männerchor als Einheit um den imposanten Gesang des französischen Tenors Fabien Hyon und des französischen Baritons Julian Arsenault.

Ein Hügel von schlammiger Erde rutscht dann in den Garten, im Hof ein kleiner Wassertümpel für die sehr trostlose Ode an eine Nachtigall von Silvestrov sichtbar. Wie bei Olivier Messiaen (1908-1992), an den die Wiederholung des Stücks erinnert, hing Rosa an den Worten der kleinen Leute auf den Bäumen. Hier ist sie, auferstanden und meditierend, während im Hintergrund die Fotos des Kriegsreporters Jelle Krings (*1991) in voller Fahrt vorbeiziehen, eine erschütternde Anthologie „menschlicher“ Gräueltaten aller Art. Die ukrainische Mezzo-Sopranisten Natalia Ruda hält während der zwanzig Minuten des Stücks des ukrainischen Komponisten gewissermaßen die Zeit wieder und wieder an. Man kann sich vorstellen bei diesem außergewöhnlichen Gesangstalent dieser Künstlerin, wird es nicht lange dauern, bis sie aus dem Chor der Opéra de Montpellier ausscheidet, dem sie bis angehört, seit der Krieg ihr Land erschütterte.

Gubaidulinas Stück Rubayat, das kälteste und rätselhafteste Stück des Abends, basiert auf persischen Gedichten und spielt im Büro eines Politikers, der nur an seiner roten Krawatte zu erkennen ist. Wie schon gesagt: Es ist das kälteste und rätselhafteste Stück des Abends und trägt ungeheures zu diesem grausamen Gebäude bei! Der intensive Arsenault trägt diese „Röntgenaufnahme“ des Sinns unserer Existenz allein auf seinen Schultern.

Hervorgehoben durch eine stringente Orgeldarbietung von dem französischen Organisten Mathieu Cabanes, die wohl eine wahre Essenz dessen darstellt, was eine Bühne in ihrer bezauberndsten Form konstruieren kann, unterstützt vom Orchestre National de Montpellier Occitanie unter der raffinierten Leitung des englischen Dirigenten Georg Jackson mit einem wunderschönen Gespür für Kataklysmen, endet Exils mit der lebendigen Note von Hoffnung eines Schönbergs am Vorabend seiner Hinwendung zur Dodekaphonie. In seinem Stück Friede auf Erden überlässt er in der Version mit Orchesterbegleitung dem nicht mehr nur aus Männern bestehenden Chor das letzte Wort, um vor einem immer noch von flackernden Licht erhellten Raum das Bedürfnis nach anderen menschlichen Beziehungen zu verkünden. Nach 90 Minuten kann Tillieul McNicol Exils mit einem erfüllten Pflichtgefühl rund um die vom Dichter Meyer zum Ausdruck gebrachte Hoffnung abschließen, dass „… ein Königreich errichtet wird, das Frieden auf Erden sucht“. Es ist klar: In einer Welt, in der es – wie auf den neuesten Bildern und Artikeln zu sehen ist, das unsere Netzhaut sehr stark beansprucht – „…das es 110 bewaffnete Konflikte in 45 Ländern gibt“, - ist nichts selbstverständlicher als in der Welt von einer Luxemburg. Exils: Eine großartige Teamleistung… für eine bessere Welt… Krieg dem Krieg…!(PMP/14.02.2025)