Hamburg, Hamburgische Staatsoper, Elektra - Roter Teppich für den Mörder, IOCO Kritik, 11.07.2016

Ein roter Teppich für den Mörder

Elektra zündet nicht an der Hamburger Staatsoper

Von Hanns Butterhof

1973 hat August Everding, von 1973 bis 1977 Intendant der Hamburger Staatsoper, dort Richard Strauss’ und Hugo von Hofmannsthals einaktige Oper „Elektra“ inszeniert. Jetzt, in der 72. Vorstellung, wirkt das Bühnengeschehen altbacken und das Ensemble spannungsarm. Das Orchester unter Kent Nagano drängt besonders bei der Partie der Titelfigur in den Vordergrund. Das beeinträchtigt mit Elektras Seelendrama die ganze Oper.

In Everdings Inszenierung ist alles durch die Augen der Titelfigur Elektra gesehen. Die Burg von Mykene, in der ihre Mutter Klytämnestra und deren Liebhaber Aegisth vor Jahren ihren aus dem Trojanischen Krieg heimkehrenden Vater Agamemnon getötet haben, hat nichts heiter Griechisches (Bühne und Kostüme: Andreas Majewski). In permanentem Dämmerlicht führt ein halb zerfressenes doppelflügliges Holztor in die Burg, eine Art großer Waldameisenhaufen mit ausgefransten, schwach glimmenden Fenstern. Auf einer schmalen Balustrade schleichen manchmal Diener im Lendenschurz mit Fackeln herum, und davor versuchen Dienerinnen in vergeblicher Routine, am Brunnen das Blut des Agamemnon aus einem Tuch zu waschen.

Mag da drinnen eine dekadente Spaßgesellschaft am Werk sein, die mit wilder Lust über die Angst vor der Strafe für das begangene Verbrechen hinwegtanzt: Elektra sieht nur Verfall, Düsternis, Verrat und Angst.

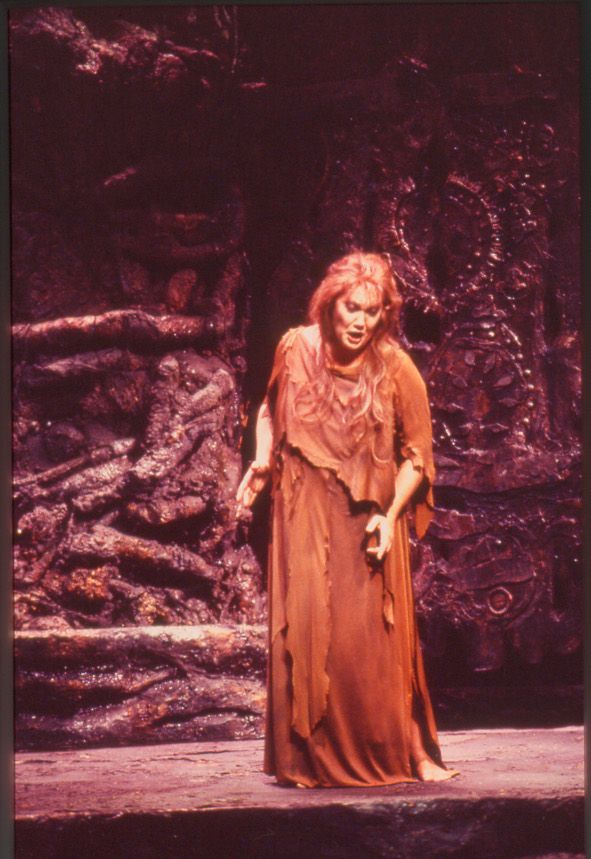

Die starke Elektra Linda Watsons lebt unhöfisch zerlumpt und barfuß außerhalb dieser Welt und wartet auf den Augenblick der Rache, deren Vollzug sie von ihrem in der Fremde lebenden Bruder Orest ersehnt. Wenn sie anfangs mit kraftvollem Sopran Agamemnon beschwört, liegt darin ebenso abgrundtiefe Trauer wie finstere Drohung. Als sie später um die Mitwirkung ihrer Schwester Chrysothemis bei der Tötung Klytämnestras und Aegisths wirbt, klingt sie eher herrisch als zärtlich. Ihr Fluch, als sich Chrysothemis ihr verweigert, ist authentischer. Auch der böse Triumph, mit dem sie schließlich für Aegisth das blutgetränkte Tuch wie einen roten Teppich auslegt, liegt ihr näher als ihre schmerzliche Einsicht, ihr Leben der Rache aufgeopfert und damit zerstört zu haben.

Auch die beiden anderen tragenden Frauengestalten sind deutlich mit den Augen Elektras gesehen. Im eleganten weißen Kleid erscheint Ricarda Merbeths Chrysothemis eher leichtfertig als lebensgierig. Mit anfangs gewöhnungsbedürftig tremolierendem Sopran fliegt sie strahlend und klar artikuliert dem „Weiberschicksal“ Mutterschaft entgegen, eine Verkörperung des Lebens als prinzipienlose Anpassungsbereitschaft, wie Elektra es verachtet.

Die mit orientalischem Turban und Klunkern geschmückte Klytämnestra begibt sich auf Krücken zu Elektra herab, um mit ihr zu sprechen. Aber als sie die falsche Nachricht vom Tod Orests erfährt und so von ihrer Angst vor dessen Rache befreit wird, kann sie die Krücken triumphierend von sich werfen. Mit angenehm fließendem Mezzo stattet Mihoko Fujimura die Klytämnestra mit Würde aus. Nur bei der scheinbar erlösenden Nachricht ist etwas von dem Gemisch aus Reue und Angst zu spüren, das sie seit dem Gattenmord um den Schlaf gebracht hat.

Auch wenn Elektra ihn nicht sogleich erkennt: als solchen männlichen Rächer müsste sie sich ihren Bruder Orest vorgestellt haben. Wilhelm Schwinghammer gibt der schmalen Rolle mit jugendlich heldischem Tenor eine eindrucksvolle Statur. Von Skrupeln bei der Tötung immerhin der eigenen Mutter ist ihm nichts anzumerken, der angetrunken heimkehrende Aegisth ( Peter Galliard) hat keine Überlebenschance.

Kent Nagano arbeitet mit dem Hamburgischen Staatsorchester die überhitzte Seelenhandlung mit dramatisch schreienden Dissonanzen, aber auch lyrisch sinnlichem Wohlklang äußerst differenziert heraus. Aber er behandelt dabei „Elektra“ mehr wie eine Symphonie, zu der es auch eine Bühnenhandlung gibt. Entsprechend wirkt die davon besonders betroffene Linda Watson in ihrer kräftezehrenden Partie seltsam gehemmt, als hätte sie die emotionale Entfaltung ihrer Figur an das Orchester abgetreten; das überdeckt sie zeitweise, statt sie zu tragen. Das tut der Architektur der Oper nicht gut und schwächt ihre dramatische Wucht entscheidend. Trotzdem gab es viele Bravos vor allem für Linda Watson und das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Kent Nagano.

Bei aller Sinnigkeit des Everdingschen Regiekonzepts wirkt die Aufführung insgesamt traditionspflegerisch, die Inszenierung in nahezu allen Teilen überholt, und wird vor allem der Aktualität der Elektra-Figur als einer Fundamental-Oppositionellen in einer dekadenten Welt nicht gerecht .IOCO / Hanns Butterhof / 08.07.2016

---| IOCO Kritik Staatsoper Hamburg |---