Bayreuth, Bayreuther Festspiele, Richard Wagner und seine "Gemeinde", IOCO, 20.07.2023

Richard Wagner und seine „Gemeinde“

- BRAVO, BUHS und PFIFFE IN BAYREUTH -- Beobachtung eines besonderen Publikums -

von A. Schneider

Die Bayreuther Festspiele 2023, Spielplan HIER! beginnen wie erstmals 1876 auch diesem Jahr 2023 am 25. Juli. Grund genug für Dr. Schneider einen Blick auf seine als weithin verschworen geltende Gemeinschaft, oder modern auch "Follower" genannt, zu werfen:

Stadtheilige leisten sich vorwiegend katholische Städte, wobei “katholisch“ bedeutet, dass die Mehrzahl ihrer Bewohner, zumindest auf dem Papier, dem Heiligen Vater zu Rom gehorsam ist. Köln verfügt sogar über deren drei: St. Gereon, St. Severin und St. Ursula. Manche Städte allerdings, die heute eher “protestantisch“ zu nennen wären, haben ihren Stadtpatron aus der Vor- in die Nachreformationszeit gerettet und behalten, wie z. B. Beispiel Nürnberg den Heiligen Sebaldus. Inwieweit er hier zum allgemeinen Wohl wirkte, entzieht sich unserer Kenntnis, jedenfalls hat er es nicht fertiggebracht, die Stadt sowohl vor dem Zugriff der Nazis – Reichsparteitage – wie dem der amerikanischen Bomber – nahezu totale Zerstörung – zu behüten.

Die Stadt Bayreuth, bald nach der Reformation von der alleinseligmachenden Kirche abgefallen und lutherisch geworden, entbehrt deswegen zwar eines himmlischen, besitzt dafür freilich einen sehr weltlichen Schutzherren in Gestalt des Richard Wagner. Dessen für die Stadt besonders ersprießliche Tätigkeit wird einem vor allem im Monat August vor Augen geführt, wenn seiner Werke wegen eine weibliche wie männliche Zuhörerschaft ins Festspielhaus und zugleich deren Euros in die Kassen der Hotels, Gaststätten und Geschäfte wandern. Dabei sollte der Hinweis keineswegs fehlen, wie vormals der Meister von gewisser Seite geradezu Anbetung erfuhr, da er mittels seiner musikalischen wie literarischen Taten Heilserwartungen einiger seiner Jünger ähnlich zu erfüllen schien, wie es den Gebeinen des Heiligen Gereon zu Köln bei einem gläubigen Christenmenschen bisweilen gelingen soll. Ein bisschen was Numinoses haftet in der Tat an dem Dichterkomponisten, denn für manche standen – und stehen? – einige seiner Bücher im Rang von Offenbarungsschriften, denen sich gemäß seiner Ästhetik entnehmen lässt, wie die Kunst an die Stelle der Religion getreten sei, da letzterer “künstlich geworden“ (R.W.) ihre Erlösungsverheißung nicht länger leiste. Von da an war der Topos der “Kunstreligion“ in der Welt und rauschte durch die kunstbeflissenen Diskurse.

Nun, trotz eines ihm oktroyierten, mitunter aufleuchtenden Heiligenscheins ist er als säkularer Stadtheiliger nicht imstande gewesen, Bayreuth vor einem Bombardement zu schützen, das auch die eigene Villa Wahnfried zu zwei Dritteln in Trümmer legte. Immerhin trug das Festspielhaus auf dem grünen Hügel keinen Kratzer davon, und das hinwiederum spräche dafür, dass er doch irgendwie als segensreicher Schirmherr tätig geworden sein könnte. Ohne den seligen oder unseligen Namenspatronen, welcher Provenienz immer sie sein mögen, nahetreten zu wollen, darf deren Einflussnahme auf die Geschicke ihrer Stadt wohl als bescheiden eingestuft werden, nachprüfbar hingegen ist sie kaum.

Sei es, wie es sei, dem Richard Wagner hier weiterhin die Rolle eines Stadtheiligen, eines Patrons anzudichten, ist letztlich ungehörig, da sie ihm zweifelsfrei nicht gebührt. Ihm angemessen wäre die eines Wundertäters, weil er Bayreuth jedes Jahr zumindest für vier Wochen zu Publizität und auf Dauer zu einigem Wohlstand verhalf und verhilft, weswegen man ihn fraglos als Erweckers – Erlöser ? – des Städtchens aus dem damaligen oberfränkischen Provinzschläfchen verehren – anbeten? – kann. So verhält es sich eben mit Wagner: wo er nahe ist, ist halt die Transzendenz nicht fern, geistert doch durch seine Bühnenwerke ständig musikalisch wie spirituell das Motiv der Erlösung; denn derer bedürftig sind aus unterschiedlichen Gründen nicht wenige von Wagners Bühnenfiguren, und das gilt eigens für die männlichen.

Um noch ein wenig bei dem Transzendenten zu verweilen, sofern oben in anderem Zusammenhang von “Heiligen“ gesprochen wurde, soll dieser Begriff jetzt nicht in seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung, sondern in Bezug auf jene Figuren in einer leicht despektierlichen, indessen in der Umgangssprache heimischen Wendung verwandt werden.

Seien es Oper, Musikdrama, Bühnenweihfestspiel, Richard Wagners Helden sind nicht allein zumeist Tenöre, sondern auch insgesamt, wie eben der Volksmund dergleichen gern nennt, etwas “seltsame Heilige“. Das trifft hier ziemlich genau ins Schwarze, weil die Herren jeweils am Ende ihrer Bühnenexistenz als Sterbende, Resignierende, Abschiednehmende, Tote oder Karrieremachende in einem gewissen Zustand der Verklärung die Welt hinter sich lassen oder lassen werden.

Zunächst wäre der Fliegende Holländer zu nennen. Der agiert als Einziger als Bariton, was insoweit einleuchtet, als er bereits jahrhundertelang auf dem Meer herumgesegelt ist, und vermutlich im Laufe der Zeit seine ursprüngliche Tenorstimme alterte und in die tiefere Lage sank, wofür einer der großen Tenöre unserer Tage, Placido Domingo, inzwischen in der Baritonlage unterwegs, beredt, oder eher singend, Zeugnis ablegt.

Als einzige nicht mythologische, also in unserer profanen Welt beheimatete Figur zeigt sich der den Meistergesang studierende aristokratische, gleichwohl sich demnächst in ein bürgerliches Eheleben schickende Herr von Stolzing aus den Meistersingern. Jetzt sollen beileibe nicht die Laufbahnen von Tristan, Siegmund, Siegfried und Parsifal verfolgt werden, inwieweit obige Etikettierung auf sie zutrifft. Statt ihrer interessieren uns derzeit vorzugsweise der Berufsminnesänger Tannhäuser und beiläufig der Gralsdeputierte Lohengrin. Beide leihen den zwei der drei sogenannten romantischen Opern des Bayreuther Meisters den Namen, und denen heuer im Festspielhaus beizuwohnen dem Berichterstatter möglich war.

Um der Überschrift dieses Berichtes endlich Genüge zu tun, muss hier und jetzt von einem erstaunlichen Phänomen die Rede sein. Dem auf den Grund zu gehen bedingt vorerst ein Blättern in der jüngeren Historie der Wagnerfestspiele, die gar nicht so selten lautere oder leisere Missfallenskundgebungen des Publikums überliefert.

Bereits jene die konservativen Vorstellungen ab 1951 über den Haufen werfenden Inszenierungen Wieland Wagners zeitigten allenthalben Proteste, und die setzten sich 70 Jahre lang je nachdem, wie sehr die Dramaturgie bildlich und darstellerischen von des Meisters offenbarten Grundideen abzuweichen schien, mal mehr oder weniger heftig fort. Einmalig betäubend gebuht und gellend gepfiffen wurde anfangs bei Patrice Chèreaus Deutung des Ring des Nibelungen im Jahr 1976. Wie sie allerdings 1980 nach fünf Spielzeiten auslief, war des Rühmens und Preisens kein Ende, und sie ging als der “Jahrhundertring“ in die Annalen der Festspiele ein. Freilich die Frage, welcher Prozess beim Publikum binnen fünf Jahre die veränderte Sicht auf und die Identifikation mit besagter Interpretation dieses komplexen Riesenwerks bewirkt hatte, fand, soweit bekannt, bislang keine Antwort.

Sobald hier bei IOCO, dann in den Feuilletons der Zeitungen oder an anderer kompetenter Stelle das Theater beschrieben, kritisiert oder darauf aufmerksam gemacht wird, finden Inszenierung, Orchester und das Ensemble jede Beachtung, während das Publikum, ohne welches Theater selbstreferentiell bliebe und bloß um sich selbst kreiste, kaum der Erwähnung wert ist. Lediglich am Ende der Traktate werden Stärke des Beifalls oder der Buhrufe in zwei Zeilen abgehandelt. Ist das denn angebracht, mit der gleichsam vierten Säule, worauf die Raison d‘être aller Theater auch ruht, derart nachlässig umzuspringen?

Sind es doch wesentliche Faktoren, die ein Publikum geradezu unentbehrlich machen, denken wir an die Interaktion von Bühne und Besucher, welche die Akteure stets als essentiell für sich betonen, denken wir an die unterschiedliche Akustik voller oder halbleerer Säle, denken wir an Applaus und Buhs und denken wir nicht zuletzt ans Geld, das aus den Taschen der Zuhörerschaft in die Kassen des Theaters fließt. Ein Publikum verantwortet zudem durch seine Menge, seine Aufmerksamkeit, durch sein sich Einlassen auf die Bühnenhandlung die Qualität einer Aufführung und deren Dauer auf dem Spielplan. Darüber hinaus geschieht in oder mit ihm bisweilen Erstaunliches, wahrlich Bemerkenswertes und letztlich Geheimnisvolles, von dem jetzt hier, was die Bayreuther Festspiele im Jahr 2022 anbelangt, gesprochen werden soll.

Von dem Grünen Hügel zu berichten, das heißt diesmal neuerlich Erstaunliches zu berichten insofern, als es sich dabei nicht um das von den dort ansässigen Restaurants feilgebotene Backwerk handelt, das vormals u.a. als Brezel für 3 Euro das Stück verkauft wurde, diesmal nicht länger in der klassischen Form, stattdessen in der eines hefeteigigen Violinschlüssels zu 5 Euro das Stück ausliegt. Nein, es ist hier der mit vielen Bravos und Fußgetrampel verstärkte laute und beharrliche, gänzlich buhlose Applaus des Publikums gemeint. Den empfingen jene zwei nicht unbedingt die Intentionen Wagners und seiner zahllosen Exegeten beherzigenden Darbietungen der genannten Romantischen Opern. Stellen wir doch einmal den als Künstler- und Erlösungsdrama konzipierten traditionellen Tannhäuser neben den aktuellen und inspizieren das Ergebnis, wobei, was ausdrücklich betont sei, das Verfahren einzig deskriptiv und keinesfalls wertend zu hinzunehmen ist.

Zunächst also Wagners Originalfassung:

Jener Minnesänger lässt eine ihm unleidlich gewordenen Welt samt der Geliebten Elisabeth hinter sich zugunsten eines Aufenthalts in dem von Frau Venus domestizierten Sündenpfuhl Hörselberg, von dem er sich ein besseres Befinden verspricht. Seine Verweilen in dem verruchten höllischen Edelpuff bedeutet theologisch, dass er als ein der Wollust frönender Sündenknecht zum gegebenen Zeitpunkt der ewigen Verdammnis anheimfallen dürfte. Immerhin hat er eines Tages von dem Dasein in der Liebesgöttin Lasterhöhle die Nase voll; Frau Venus‘ heftigem Widerstand trotzend, verabschiedet er sich aus dem Rotlichtmilieu, die Erde Thüringens hat ihn wieder. Dort verschafft ihm die zufällige Begegnung mit den früheren Sängerkollegen eine Einladung zum Gesangswettbewerb auf der Wartburg, der er Folge leisten will und wird. Ende des 1. Aktes

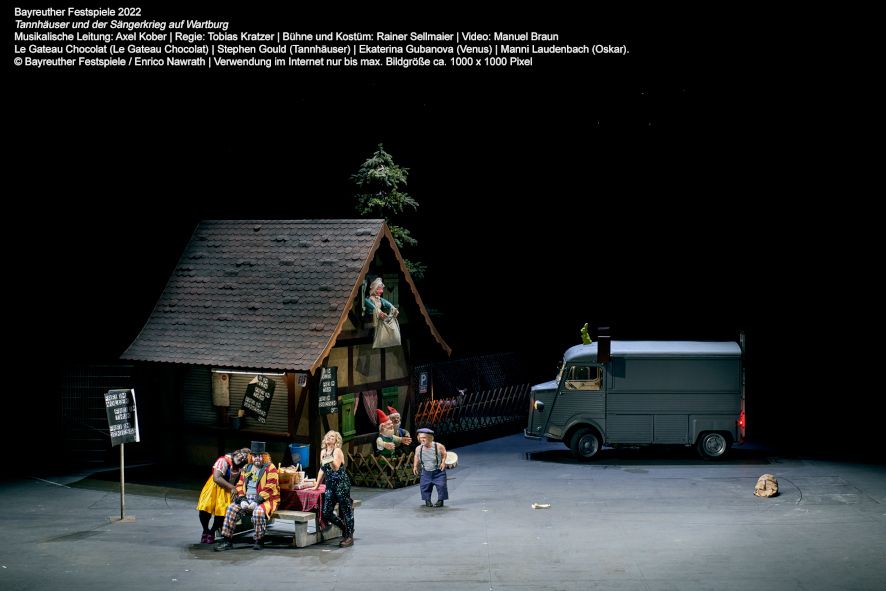

Bei Regisseurs Kratzer derzeitiger Version ist der Barde Tannhäuser ein Aussteiger aus einer ihn abstoßenden Bürgerlichkeit und außerdem ein Mann, der eine ihm wohl zu züchtige Geliebte Elisabeth zurücklässt. Nunmehr stromert er im Kostüm eines Clowns gemeinsam mit seiner gleich ihm unbehausten neuen Flamme Venus, dem aus Grass’ Blechtrommel entwichenen Trommler Oskar und einer sehr schrägen schokoladenfarbenen Dragqueen in einem Citroenkombi durch die Lande. Allerdings hängt ihm eine solche Existenz irgendwann zum Halse heraus, er sagt dem Trio Valet, trifft vor der Kulisse des Festspielhauses auf die alten Sangesbrüder, kriegt von der dort jäh auftauchenden und offensichtlich auf den abtrünnigen Liebhaber nach wie vor stocksauren Elisabeth eine ordentliche Backpfeife, und lässt sich von der Konkurrenz, insbesondere von dem Freund Wolfgang von Eschenbach, zu einer Teilnahme an einem Sängerwettstreit überreden.

Nun frappiert es schon, wie nach dem ersten Aktschluss das Publikum diese teils komische, teils melancholische Travestie einer von Bayreuther Überlieferung entkernten Oper unisono und fortissime bejubelt. Bei der Premiere 2019 war durchaus gebuhter Widerspruch zu hören gewesen, im Jahr 2022 indessen nichts davon. Wie ist derlei bloß zu erklären?

Begeben wir uns in den zweiten Akt.

Der klassische Tannhäuser begegnet vor dem Sängerkrieg auf der Wartburg seiner früheren Geliebten Elisabeth. Beider Liebe ist längst nicht erloschen. Im Verlauf des Turniers – das Thema lautet: Lobpreis der Liebe – verdrießt es ihn mächtig, wie die Konkurrenz nach Minnesängerart die sehr fernen Geliebten in einem arg sittsamen, platonischen Ton ansingt. Noch klingt das Venusbergerlebnis in ihm nach, weswegen seine tenorale Laudatio nicht allein vom Eros des reinen Geistes, sondern auch dem des sündigen Fleisches beschwingt die Hofpoeten und die Hofkamarilla ringsum gewaltig in den Harnisch bringt. Zugleich mit der jähen Erkenntnis, was er damit vor allem bei der tiefgekränkten Angebeteten angerichtet hat, jagt ihn die feine Gesellschaft vom Hof. Er soll nach Rom pilgern und den Papst um Absolution anflehen. Was er bußfertig tun will.

Im Jahr 2022 gesellt sich unser Tannhäuser im mittelalterlichen Festsaal der Burg salopp gekleidet mit Hosenträgern zu einer mittelalterlich feierlich gewandeten Thüringer Hofgesellschaft, eben zu der, die jenes Bürgertum verkörpert, vor dem er einst geflohen war. Im Grunde entwickelt sich die Handlung so, wie vom Libretto intendiert, indem die Barden in allen männlichen Stimmlagen ihre bravkeuschen Vorstellungen von der Liebe hören lassen, bis eben zuletzt der eigenwillige Rhapsode seinen in den dafür höchst feinnervigen Ohren sittsamer wartburger Musikfreunde schier obszönen Cantus anstimmt.

Jetzt allerdings ist die Szene des zweiten Aktes von besonderer Raffinesse. Über der Guckkastenbühne wird per Video synchron das Geschehen backstage eingeblendet, wie auch die Kamera sichtbar des Tannhäusers Trio infernal verfolgt, als Freundin Venus samt Blechtrommler und Dragqueen sich ins Festspielhaus einschleichen, um zuletzt im Vortragssaal aufzutauchen, wo eigens die Freundin durch unziemliches Benehmen auffällt. Die beiden gleichzeitig, oben zweidimensional schwarzweiß und unten dreidimensional farbig, ablaufenden Handlungen sind selbst für ein mittlerweile der Moderne und Mode gegenüber aufgeschlosseneres Bayreuth, vorsichtig formuliert, sehr speziell. Das Publikum im Festspielhaus indessen akzeptiert das Ganze nach Aktschluss mit aufrauschendem Beifall, währen jenes im Festsaal der Wartburg deutlichst seinen Unmut über des Tannhäusers unzüchtigen Vortrag äußert. Abermals wird er zum Ausgestoßenen und zum Bußgang in Richtung Rom verdonnert.

Wieder dem Originallibretto des letzten Aktes folgend, kehren die Pilger ohne Tannhäuser heim von ihrer Romwallfahrt. Für Elisabeth, diesem Frevler weiterhin in reiner doch schmerzvolle Liebe zugetan, bewirkt sein Fehlen ein derart großes Leid, dass diese Liebe zu ihrer Krankheit zum Tode wird. Als er als letzter Pilgrim endlich aufkreuzt und bekennt, er sei ohne Absolution des Papstes geblieben und mithin in Ewigkeit verdammt, gesteht er dem Freund Wolfram v. Eschenbach, deswegen neuerlich bei Frau Venus Zuflucht suchen zu wollen. Dann naht unversehens der Leichenzug mit der dahingeschiedenen Elisabeth, ihr Tod aus Liebe bedeutet Erlösung für den Sünder Tannhäuser, der alsbald ebenfalls entseelt an ihrer Bahre niedersinkt. “Nun geht er ein in den seligen Frieden. Halleluja“ intonieren die Pilger.

Nun, von Halleluja ist hier in der aktuellen Inszenierung nichts zu spüren. In einer tristen, verwahrlosten Gegend hat der Citroen Halt gemacht, davor sitzt als einziger der Blechtrommler Oskar. Neben ihm lässt sich Elisabeth nieder und singt sich mit ihrem Gebet an die Jungfrau Maria ein bisschen den Gram von der Seele. Die Rompilger sind zurück, als ziemliche Jammergestalten suchen sie auf der Schrotthalde nach Verwertbarem. Elisabeth vermisst schmerzlich den Geliebten, lässt sich von Wolfram von Eschenbach trösten, indem sie mit ihm im Citroen kopuliert. Es sind erbarmungswürdige Menschen in einer erbärmlichen Umgebung. Der abgerissene Tannhäuser taucht endlich auf, erzählt von seiner fruchtlosen Pilgerfahrt, diskutiert darob verzweifelt mit dem Freund Wolfram und findet im Auto die tote Elisabeth, die sich selbst umgebracht hat. Zum Schluss sitzt der traurig trostlose Held auf dem Boden und hält den Leichnam in den Armen, eine graue Pieta. Grau ist das Licht, grau sind die Menschen, grau ist die Szene, von Erlösung weit und breit keine Spur. Doch der Regisseur entlässt niemanden mit diesem düsteren Bild vor Augen. Ein wieder eingespieltes Video zeigt, wie Elisabeth und Tannhäuser nebeneinander im Citroen davonfahren. Also doch Erlösung, doch Halleluja?

Klatschen, Getrampel, Bravorufe künden von der absoluten Begeisterung des Auditoriums

Nehmen wir es einmal in den Blick. Dessen grandiosen Beifall verantwortet nicht allein das Geschaute. Ohne überheblich sein zu wollen in der Einschätzung seines musikalischen Verständnisses, mehrheitlich dürfte das Publikum die musikalische Qualität einer Aufführung vornehmlich nach der Schönheit der Musik, sprich: ihrer Einwirkung auf die Gefühle und weiterhin der empfundenen Wohllaut des Gesangs, bemessen. Sein Urteil über die Dramaturgie hängt davon ab, wie einleuchtend und angemessen Szene und Aktion die Handlung reflektieren. Inwieweit der Dirigent mit dem Orchester dem Duktus der Partitur folgt, phrasiert, dämpft, hervorhebt, ob die Intonation stimmt, er den Klang zelebriert oder vernachlässigt und was der Parameter mehr sind, dergleichen akustische Wahrnehmung ist nicht jedem und jeder gegeben, wohingegen die optische allen möglich ist und immer in den definitiven Befund der Aufführung einfließen sowie die Qualität des Applaus’ diktieren wird. Knapper formuliert: Es ist weitgehend der Genuss an Ton, Bild und Geste, der Beifall und Buh provoziert.

Bei der keineswegs bloß beifallumtosten Premiere 2019 hatte es einige “Buhs“ gegeben, wobei nicht immer ersichtlich wurde, ob sie den Dirigenten, die Regie oder auch Gesangsleistungen, womöglich alle treffen sollten. Das Dirigat des inzwischen in Ungnade gefallenen Valery Gergiev jedenfalls bekam von der Berufskritik keine guten Noten, und dessen mäßige Leistung mag mit für jene hörbare Missbilligung zu haften haben. Seit 2021 wirkt der Düsseldorfer GMD Axel Kober im “Graben“ des Festspielhauses, und bei ihm ist die Musik rundum in den kundigsten Händen. Seine Teilhabe am nunmehr buhlosen Applaus ist gewiss wie verdient.

Von dergleichen Begebenheiten abgesehen, stellt sich nach wie vor die Frage, worauf der Sinneswandels eines Publikums beruht, wenn dessen zunächst heftigste Ablehnung, wie einstmals beim “Jahrhundertring“ der Fall gewesen, binnen fünf Jahren oder rund zwanzig Zyklen in vollkommene Akzeptanz umschlägt.

Ähnliches, freilich In milderer Form, geschah bei Heiner Müllers Tristan und Isolde, und derzeit finden ein sich doch von der wagnerschen Konzeption gewaltig abhebender Tannhäuser und ein minder krasser Lohengrin ein bereitwilligeres, sich auf das Schleifen traditioneller Vorstellungen einlassendes Auditorium. Nur muss bei dem Begriff “Publikum” bedacht werden, dass fast niemals das gleiche, vielmehr bei jeder Vorstellung ein anderes anwesend ist: eine fluktuierende Gesellschaft, die divergierend das Musiktheater rezipiert. Namentlich in den Festspielorten der Prominenz wie Bayreuth, Salzburg, Wien et alii vermitteln Premieren häufig aufgrund des Habitus und des Gehabes ihrer Besucherinnen und Besucher den Eindruck, mehr ein gesellschaftliches denn ein Kunstereignis zu sein. Dementsprechend dürfte hier konservativer gedacht und empfunden werden, weswegen man eher auf eine Darstellung althergebrachter Beschaffenheit erpicht ist und Verfremdung, Dekonstruktion oder sonstige Umdeutungen weniger goutiert. Sind dann nach deren Empfinden gleichsam Revolutionen auf der Bühne zu erleben, flitzen die Nachrichten davon in Lichtgeschwindigkeit an die Ohren der dafür Aufmerksamen, in die Feuilletons der Zeitungen und zu den kulturverpflichteten Medien, die alsbald die allwissenden Gurus des Musiktheaters vorladen oder sonstige sich im Opernbetrieb tummelnde Gernegrößen befragen, was davon zu halten sei. Dabei erscheinen besonders die Ablehnung und ihre Lautstärke erwähnenswert, egal ob sie aus dem Auditorium, von der professionellen Kritik oder anderen Schlaubergern her kommen.

Wenn ein Werk des wagnerschen Musiktheaters in Szene gesetzt, zunächst heftigen ästhetisch, ideologisch oder irgendwie getönten Einspruch provoziert, dieser im Laufe der Bühnenpräsenz dahinschwindet, bis die Darbietung am Ende gar als eine der “maßstabsetzenden“ gefeiert wird, hat sich bei dem Phänomen “Publikum“ etwas ereignet, was zum Nachdenken, zum Spekulieren reizen sollte. Andererseits, als Pointe eingeflochten, existieren bislang keine Nachrichten darüber, ob umgekehrt jemals eine anfangs allseits bejubelte Regie zuletzt in Grund und Boden verdammt worden ist.

Wer immer die Mühen des Ticketerwerbs wie die Kosten des Aufenthalts auf sich nehmend, sich zum Grünen Hügel hinaufbegibt, denen darf in der Mehrheit unterstellt werden, mehr oder minder aufgeklärt über das, was sie dort erwartet, vor dem Vorhang ihren harten Sitz herabzuklappen. Zuvor wurde sich sicherlich mit dem Spielplan beschäftigt und später bei den für sie interessanten Aufführungen darauf geachtet, in welchem Maß sie Protest oder Lobpreis eingetragen hatten. Solche Kenntnisnahme dürfte an der eigenen Wahrnehmung und hernach an dem definitiven Urteil, ohne sich dessen unbedingt bewusst zu werden, durchaus beteiligt gewesen sein. Haben zudem frühere Besuche mit einer Inszenierungsart vertraut gemacht, die sich zwar verändert, letztlich aber doch bloß wiederholt, wird eines Tages für neue Interpretationen mehr Aufgeschlossenheit bestehen. Selbst bei denjenigen aus den höheren repräsentativen Kreisen, denen das Billet gleichsam in den Schoß fällt, und die nicht verstört, sondern halbwegs angeregt, womöglich sogar erhoben spätabends ins Hotel gefahren werden wollen, hat sich mittlerweile eine gewisse Geneigtheit für bisweilen jeder Tradition Hohn sprechende Regiekonzepte eingestellt.

Begrüßenswert! Schließlich ließe sich auch von ihnen sagen: je überdrüssiger des Althergebrachten, desto wahrscheinlicher die Bereitschaft für radikalere Entwürfe. Obschon die Sentenz vom “Theater als moralische Anstalt” mehr denn obsolet ist, mag hier die vom Theater als einer “pädagogischen“ insofern näherliegen, indem das Publikum, vorzugsweise das in Bayreuth, sich als eine besonders aktive, dem Objekt ihres Interesses zuschauende und zuhörende heterogene Gesellschaft Neugieriger, Lernfähiger, auf verständliche und nicht enigmatische Regiekonzepte Eingeschworener sowie generell auf neue Modelle Versessener offenbart. Denkbar ist außerdem, dass eine Konversion des Publikums von heute, gestern, sogar vorgestern stattfand, gewissermaßen eine Emanzipation des Willens, sich neuer Lesart und eigenwilligerer Darstellung des bisweilen arg zuschanden gerittenen alten Schlachtrosses Oper zu öffnen

Theater wie Schrift dieses Objekts Richard Wagner laden und luden seit jeher zu öffentlicher wie privater Auseinandersetzung mit ihm ein, woran sich bis zum heutigen Tag nichts geändert hat.

Wenn diese vielschichtige Figur eine vielschichtige „Bayreuther Gemeinde“ – der Begriff steht hier bar jeder religiösen Konnotation – auf komplexe Weise anlockt, so spricht das dafür, dass auch zukünftig des sächsischen Meisters Gesamtkunstwerk, und das gilt nicht einzig für seine oberfränkische Residenz, Geist und Gemüt des für ihn aufmerksamen Theatervolkes faszinieren oder beunruhigen und dann zu dessen demgemäß vernehmbaren wie lesbaren, mitunter wandelbaren Reaktionen führen wird.

—| IOCO Essay |—