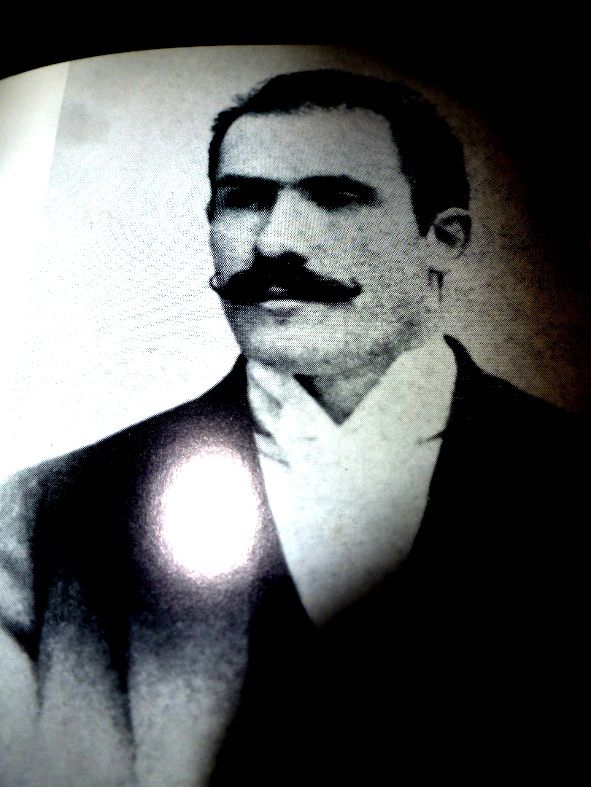

Arturo Toscanini - Held und Satan - 60. Todestag, IOCO Portrait, Januar 2017

Arturo Toscanini - Held und Satan

Der Dirigent als Legende

Zum 60. Todestag: 25.3.1867 - 16.1.1957

Von Albrecht Schneider

Den Blick auf manche grandiose Person, wie hier auf unsere der Musikgeschichte, erschweren Mythen, die sie gleichsam verschleiern. So wird diesem Italiener nachgesagt, ein Pultfürst seltener Qualität gewesen zu sein, aber einer, der von schmächtiger Gestalt vor dem Orchester herumtobte, fluchte wie ein Vorstadtflegel und die Musiker beschimpfte, als hätte er es mit Straßenfiedlern oder Drehorgelspielern zu tun. Partituren, heißt es, wären durch den Saal geflogen, vor Wut auf Mitwirkende oder Veranstalter habe er Aufführungen platzen lassen oder sein Amt gar nicht erst angetreten. Kurzum: Seine Manieren als Dirigent seien die einer Mimose, einer Diva, eines Invektiven speienden Vulkans und zornbebenden Präzeptors der Musik in einem. Wieviel an diesem Report Dichtung, Übertreibung oder gar Wahrheit ist, mag dahingestellt bleiben.

Denn zugleich wird er gerühmt als eine Jahrhunderterscheinung unter den Stabhaltern, der seinen Zeitgenossen einmalige unvergessliche Sternstunden mit Opern- und Konzertdirigaten bescherte, und dessen Könnerschaft und unerbittliche Arbeit am Werk manche jüngere Kollegen zur Nachahmung anstiftete.

Losgelöst von der Fama, sind die beiden Erscheinungsformen des Arturo Toscanini gleichwohl verbürgt. Eine Erklärung findet sich rasch, schaut man auf das damaligen italienische Musikwesen. In das gelangt im Jahre 1885 der siebzehnjährige kleine Toscaner (Toscanini!), der - allerdings zu Parma in die Welt getreten - kraft einer sich früh offenbarenden Musikalität eine Ausbildung zum Cellisten an der Königlichen Musikschule seiner Geburtsstadt durchlaufen hat. Er verdingt sich alsbald an eine Operntruppe, der auf einer Tournee durch Brasilien ihr Dirigent wegen Unfähigkeit abhanden kommt. Unser Cellospieler übernimmt notgedrungen dessen Amt, er hat Gefallen daran und wandelt sich allmählich vom Instrumentalisten zum Orchesterleiter. Bei der neuen Profession belässt er es auch mit der Rückkehr nach Italien, was freilich bedeutet, sich dem ihm ganz und gar unleidlichen Opernbetrieb auszuliefern. In dem haben, unabhängig von ihrer Qualität, insbesondere die Sängerinnen und die Sänger das Sagen, denn an deren vokalen Kunstfertigkeiten ist den Zuhörern vornehmlich gelegen. Für neue Inszenierungen - falls man das damalige >Auf die Bühne Bringen < so klassifizieren mag - holen sich die Theater die nötigen Orchestermusiker quasi von der Straße, die Kulissen des Stückes A dienen ebenso dem Stück B zur Ausstattung, das Repertoire an Gebärden und Mimik ist dürftig und standardisiert. Die Besucher lassen sich von Musik und Szene wenig stören, Unterhaltung, Herumlaufen und Verzehr sind üblich. Das Opernhaus zeigt sich als eine "Arena des Amüsements".

Mit dergleichen Zuständen will sich der junge Mann nicht abfinden, und eröffnet einen lebenslangen Kampf wider unfähiges, unwilliges Personal, gegen widerspenstige Verwaltungen und die Unarten des Publikums. Mit einer genauen Vorstellung dessen, was zu hören und zu sehen sein soll, beginnt er die Proben, mit der Partitur bis zur letzten Note im Kopf ringt er um eine exakte und inspirierte Wiedergabe. Sobald aber stille Widerstände zu spüren sind oder er laute erfährt, erfolgt nicht selten die Konversion zu einem Berserker, der mit Tonstärke, Verfluchung und enthemmter Gestik Beteiligte wie Unbeteiligte das Fürchten lehrt. Durch absolut nichts will er seine Intention gefährdet wissen; berührt sie sich doch mit der Richard Wagners, der bereits Dezennien zuvor die Einheit von Musik, Dichtung und Handlung zum Dogma erhoben hatte.

Mit seinem Begriff von authentischer und perfekter Interpretation arbeitet er sich jahrelang durch die italienischen Provinzen und Städte. Sein Name gewinnt an Reputation und seine vom üblichen Niveau sich abhebenden Einstudierungen werden nicht einzig von der Kritik gewürdigt. Der Komponist Leoncavallo vertraut ihm die Uraufführung von I Pagliacci (Der Bajazzo) an, und Puccini die von La Bohème. Sein Rang und seine Verdienste um Italiens Musik tragen ihm 1898 fast zwangsläufig das repräsentative wie gewichtige Amt eines musikalischen Direktors der Mailänder Scala ein. Das indessen quittiert er fünf Jahre später, überdrüssig der Querelen mit einer nach wie vor die traditionellen Unsitten pflegenden Zuhörerschaft.

Aus dem wachsenden Ruhm resultiert ein Engagement an der Metropolitan Oper in New York. Sein Debut gibt er 1908 mit Verdis Aida und Enrico Caruso als Radames. Wenn dort im Jahr 1954 seine Dirigententätigkeit in einem Konzert des National Broadcasting Company Symphony-Orchestra (NBC), mit der Ouvertüre zu Die Meistersinger von Nürnberg als Finale, zu Ende geht, dann steht er schon eine ganze Weile in dem Ruf, einer berühmtesten und geachtetsten Orchesterleiter der Welt zu sein.

Unentwegt reiste Toscanini von der Alten in die Neue Welt, hier wie dort konzertierte er in den wichtigen Städte und betreute Opern, gab 1930 und 1931 in Bayreuth ein Gastspiel, das er wegen der von ihm verabscheuten Naziherrschaft - trotz einer persönlichen Einladung durch Hitler - niemals wiederholte. Bei der Betrachtung von dieses Mannes unzähligen Tourneen, den unzähligen Auftritten vor Opern- und Konzert-orchestern, den unzähligen Dampferfahrten von Europa nach Amerika und zurück, den unzähligen Proben mit ihm ergebenen wie opponierenden Künstlern, den unzähligen an der Physis zehrenden Konflikten mit ihnen und der bisweilen statischen Bürokratie, erhebt sich die Frage, wie ein Mensch von derart zarter Konstitution diesem Beruf mit solcher Hingabe an das Werk und solcher Passion für dessen akkurate Realisierung bald siebzig Jahre lang nachzugehen vermochte. Erst 1957, mit fast neunzig Jahren, stirbt er nach einem Schlaganfall.

Der Musikbetrieb des 19. Jahrhunderts gebar den Virtuosen. Dem Geiger Paganini und dem Pianisten Liszt lag das Publikum zu Füßen, ein Personenkult, den die Virtuosen des Kehlkopfs bereits ein Jahrhundert länger genossen. Mit dem Zwanzigsten Jahrhundert indessen erwuchs den Podiumsgrößen eine Konkurrenz, die bislang zwar in ihrem Schatten, doch meistens dicht neben ihnen, zumindest aber in ihrer Sichtweite gewirkt hatte: Der Dirigent.

Die Komponisten der Spätromantik verlangten mächtigere Orchesterapparate, und die Sinfonien, Konzerte und Opern ihrer Vorgänger wurden nunmehr genauso mit größerer Besetzung gespielt. In der Figur, die dort einsam auf dem Pult die Riesenschar von Streichern, Bläsern, Zupfern und Trommlern zu bändigen und ihnen Klänge zu entlocken verstand, die erhebend und beseligend ins Ohr rauschten, entdeckte das Publikum einen Virtuosen, dessen Instrument eben nicht Violine, Klavier oder das Stimmband war, sondern das Orchester.

Arturo Toscanini gehört unbedingt in die Ruhmeshalle der Pultvirtuosen, und ein Platz in der ersten Reihe zwischen Gustav Mahler und Wilhelm Furtwängler ist ihm sicher. Des Italieners Auffassung von Musik und ihrer Wiedergabe geraten deutlicher, indem man neben ihn diesen zwanzig Jahre jüngeren, mit ihm mitunter konkurrierende deutschen Kollegen stellt. Vielleicht hätten beide auf die Frage, warum sie Dirigenten wurden, die Antwort gegeben, die dem komponierenden Dirigenten Pierre Boulez zugeschrieben wird:

>Je veux dominer< - Ich will herrschen

Für unseren Helden mag das zutreffen. Sein Herrschaftsanspruch duldete keine Sängerwillkür, wie er sich auch nur ungern auf das Musizieren mit Solisten einließ. Den eigenwilligen Ansichten eines Pianisten oder Geigers zu willfahren, lag nicht unbedingt in der Absicht einer Autorität, die allein über Tempo, Dynamik und Phrasierung eines Stückes entscheiden wollte. Dessen Darbietung sollte nicht von anderer Seite beeinflusst werden, haftete doch der Name Toscanini für eine perfekte Darstellung der Form und des Klangs, getragen von dem Gebot der Notentreue und makellos spielender Instrumentalisten. Nicht minder dominierend verlangte sein deutscher Antipode den Musikern gleichermaßen alles ab, allein dessen Dirigat gestaltete die Musik eher frei aus dem Gefühl heraus: sie poetisierend, wie es der Kollege Michael Gielen, langjähriger Chef des SWR Sinfonieorchesters, formulierte.

Was hier zu lesen steht, ist die Überlieferung. Nur wenige Personen werden noch von einer Begegnung mit Toscanini als Dirigenten erzählen können. Uns bleiben zu einem Verhör einzig dessen Tonträgeraufnahmen. Einen allerbesten Eindruck von seinem stringenten, kühlen wie glühenden Musizieren liefern Verdis Falstaff und Othello. Von den Komponisten seiner Heimat Italien hat er lediglich jene der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts berücksichtigt. Bellini und Donizetti fehlen nahezu komplett, von Rossini begnügte er sich mit einigen Ouvertüren. Sein Repertoire war nicht sehr umfangreich, die Partituren Verdis, Beethovens, Brahms’ und Wagners standen vorzugsweise auf seinem Pult. Von den großen Sinfonikern mied er Mahler völlig, Bruckner fast ganz, bei Richard Strauß beschränkte er sich auf ein paar der sinfonischen Dichtungen. Um die Moderne allerdings, die Musik des 20. Jahrhunderts, schlug er den allergrößten Bogen. Mit ihr vermochte er nichts anzufangen.

Mäkelei ist nicht die Aufgabe an einem Gedenktag. Die Perspektive, aus der Toscanini das Werk sah, und die Manier, wie er es darbot, kann, aber muss nicht unserer ästhetischen Idee davon genügen. So vollkommen Oper oder Sinfonie sein mögen, bloß annähernd so vollkommen zu sein, das ist keinem nachschaffenden Künstler gegeben. Was immer man an dem kleinen Toscaner schätzt und weniger schätzt, welchen Lobgesang man auf ihn anstimmen, oder doch eher kritische Töne hören lassen will, an der Legende vom großen Dirigenten Arturo Toscanini wird das alles nicht das Geringste ändern.